1、大数据广告推送现象盘点:个人手机使用出发

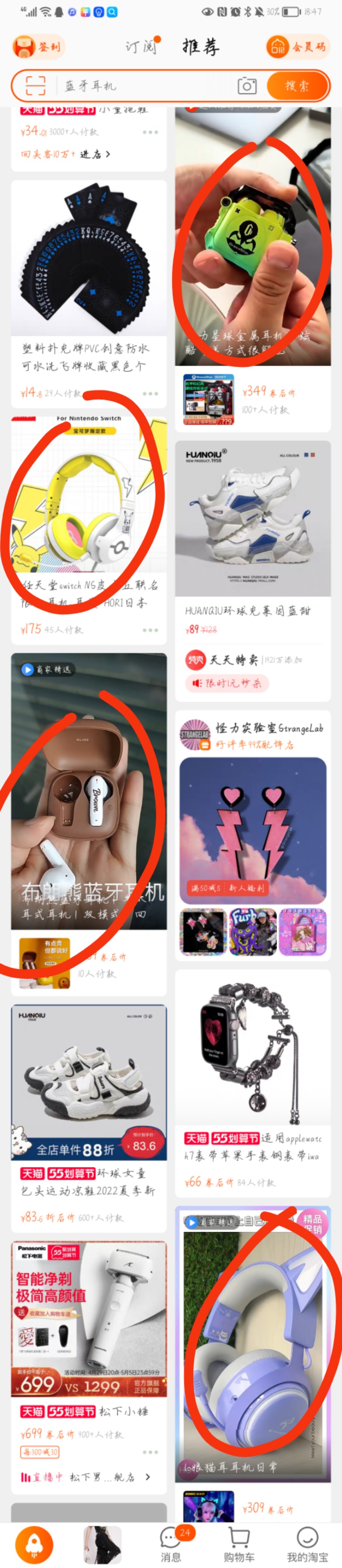

在看到这道思考题后,我便在日常手机使用中开始留心记忆遇到的大数据广告推送内容,经过几天时间内对多个APP上推送广告的观察,整体而言,个人感觉这些广告好像「精准」,但也好像「不准」,而且在不同APP间精准度存在差异。

(1)准:基于用户信息与社交媒体实时通信/录音权限的推送

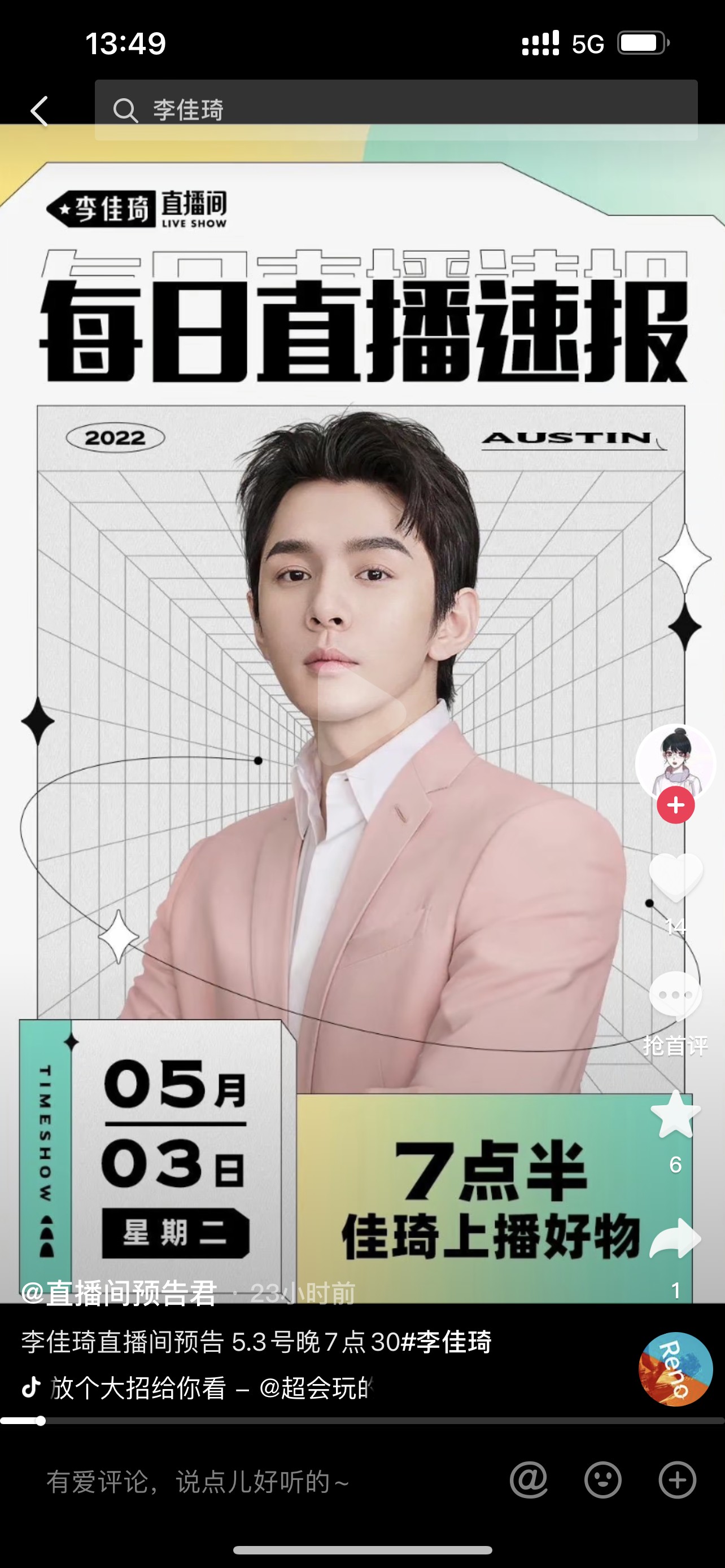

我目前正在实习,实习所在公司服务不少3C类客户,如OPPO、vivo、苹果等,所以我在工作中也经常在搜索引擎上搜索,和朋友同事交流有提及这些公司,因而在QQ和朋友圈广告中都出现了3C厂商的推送,甚至精准到了我写过相关策划案的OPPO Enco耳机这一型号。

(2)不准:提及不等于兴趣,过于灵敏也是一种原罪

在留心广告时,我同样遇到了一些让我乍一看「不太理解」的广告,比如下面这条婚戒,以及古风K歌的推送。因为我最近并没有参加过亲戚婚礼,也没有和同学朋友提及「结婚」的字眼,而且也对K歌软件、古风文化兴趣寥寥,最近也没有「凑巧」浏览过相关内容。

经过好一番推理我才想起来,我最近感兴趣浏览过的一家咖啡馆同时承包婚礼场地业务,而古风则是在我和朋友的对话中评价另一位友人「人很古风」,这两个场合下都是很间接地提及到相关词汇,但大数据却判定为我「对这个感兴趣」,并给我推送了相关广告,但结果是我并不买账甚至一头雾水。所以,其实有时候这种「过于灵敏的判断」反而让用户产生出「被过度窥探隐私」的冒犯感。

(3)平台间精准度差异:「放弃治疗」的微博

在比对平台间广告时,我发现在微博上遇到的广告都比较「无脑」,豪车、明星、抑郁症自测…和我的「用户画像」与「最近提及」相去甚远。

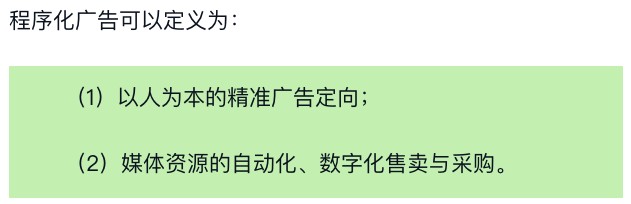

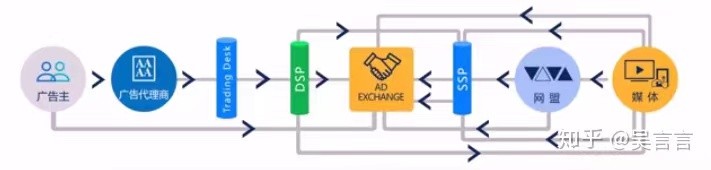

2、程序化广告:优势与门槛

从上面的现象可以看出,程序化广告有着精准这一比较优势,结合书本阅读,我进一步从感性认识上升到理性认识,了解到程序化广告的更多优点——

程序化广告可以不需要与多家媒体逐个谈判,直接对接DSP,由dsp对接多个媒体;

程序投放人群从预定义人群拓展到自定义人群;

程序化广告可以做到千人千面的创意展示;

程序化广告可以满足广告主对品牌安全,反作弊过滤,广告可见度分析的要求。

既然听着不错,那为什么作为用户的我也会经常遇到一些「无效的」广告呢?因为程序化广告行业需求方平台也存在着一定门槛——

技术门槛:数据处理能力和用户定向能力;

资金门槛:需要有基础设施来处理平台的竞价、曝光、CDN服务等成本;

运营成本:有足够的流量资源。

除了需求方平台外,交易方平台的运营也存在着一定门槛——

技术门槛:有完整的流量管理、竞价规则和审核管理技术

运营门槛:规范的技术对接文档和运营配合文档

填充率:优质大规模流量、优惠的价格政策,开发的数据

除此之外,在书本阅读中我还学习到了其他与程序化广告相关的知识,列举几个自己印象比较深的,比如需求方平台提供的服务内容,RTB实时竞价、程序化直接交易和头部竞价的区别,流量、竞价请求、QPS三者的关系等。

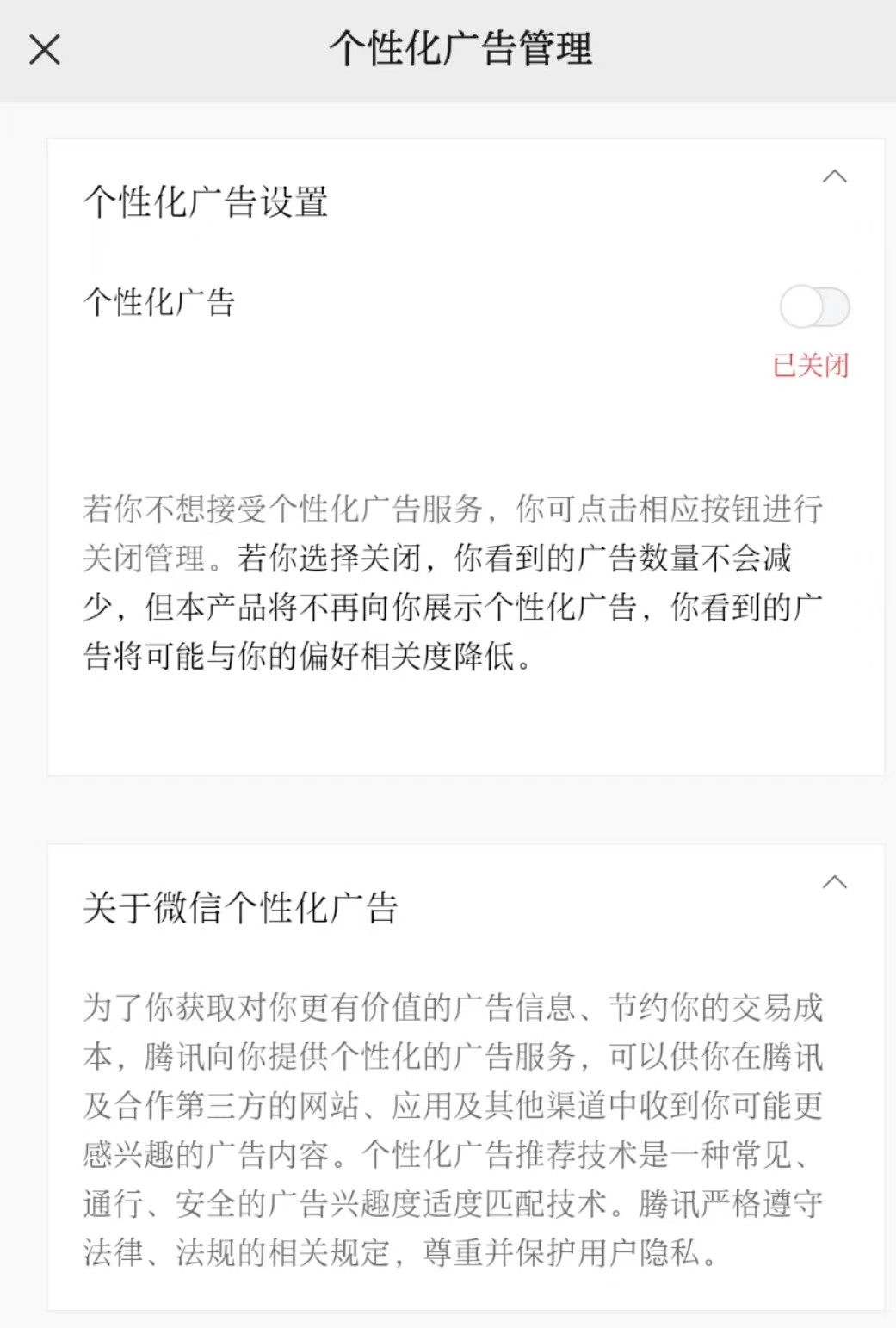

3、回避,或者不得不接受隐私风险:个性化广告开始「带着锁链跳舞」

大数据在收集消费者画像并将消费者画像提供给广告投放的过程中,消费者的隐私必然有被侵犯的潜在风险。如短视频平台不断开发三、四线市场和中老年消费人群,是短视频保持不断增长的重要方法。在开发这些消费者时,这些消费人群隐私的保护意识比较弱,年龄、性别、地址、收入等个人隐私极易被侵犯。(其实除了这些「非网络原住民」,作为「网络原住民」的年轻一代也早已对隐私的泄露「习以为常」)当消费者对个人的信息隐私处于怀疑、不信任的情况下,必然对信息流广告的好感度和信任感会降低,出现精准化广告推荐回避的现象。

在另一种情况下,消费者处在互联网环境中,由于互联网巨头背后投资公司高度集中。这些巨头互联网平台数据有时会互通共享。同时,各平台的隐私协议比较长,也比较多的术语,一般消费者是不会仔细阅读的。以前的互联网服务如果不同意平台的隐私条款是不提供服务的。所以消费者为了使用平台服务,不得不接受广告,然后还要在和广告之间进行博弈。

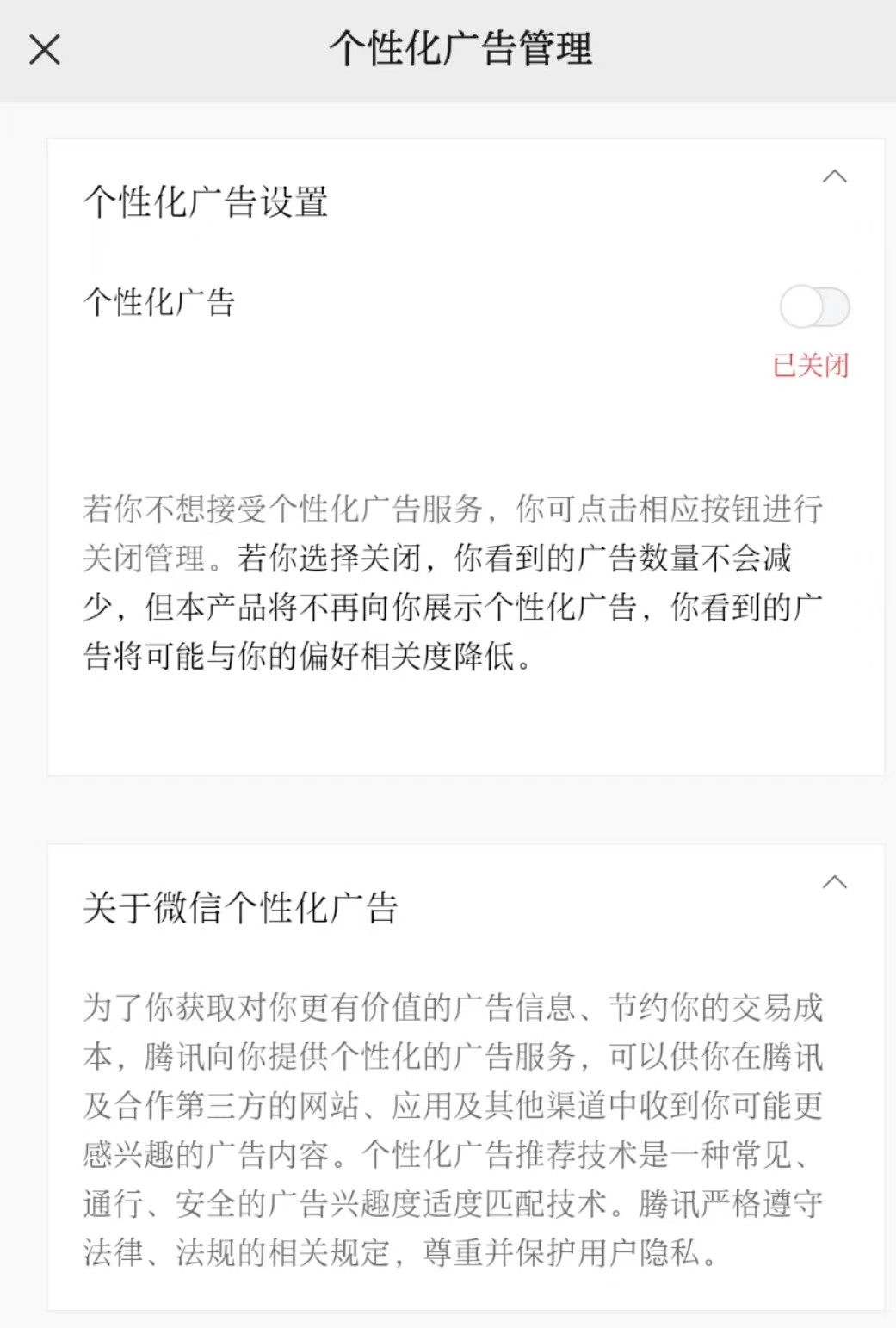

在隐形博弈的过程中,相关部门立法监管发挥了有效的「裁决者」作用。目前,国家出台的《个人信息保护法》已经于 2021 年 11 月 1 日实施,对互联网平台、公司对个人隐私的采集及广告行为进行了一定限制,明确提及了「APP不得经常推送精准化广告」、「平台应给予消费者个性化退出广告选择」等内容,未来的互联网广告将会逐渐迈向与消费者隐私相协调的状态,互联网广告业务也将更加健康地不断发展。

3、个人迷思:隐私规则收紧,从增量时代到存量时代,程序化广告是否将成为「明日黄花」?

随着各个行业数字化的发展,人们对于移动设备的依赖程度越来越高,手机从提供娱乐的附属品,逐渐变成了一种生活「基础设施」,从日常通勤途中玩休闲游戏、追剧,到打车出行、查看天气预报、再到在线订餐和日常购物,一部手机贯穿一天始末。

虽然有不少声音表示「流量红利」已经触顶,但对于大广告主们来说,已存流量的争夺才是永恒的话题,高效的用户留存也许能够实现「红利」的延续。数据和技术驱动的数字营销势不可挡,程序化广告投放依旧占有举足轻重的地位。

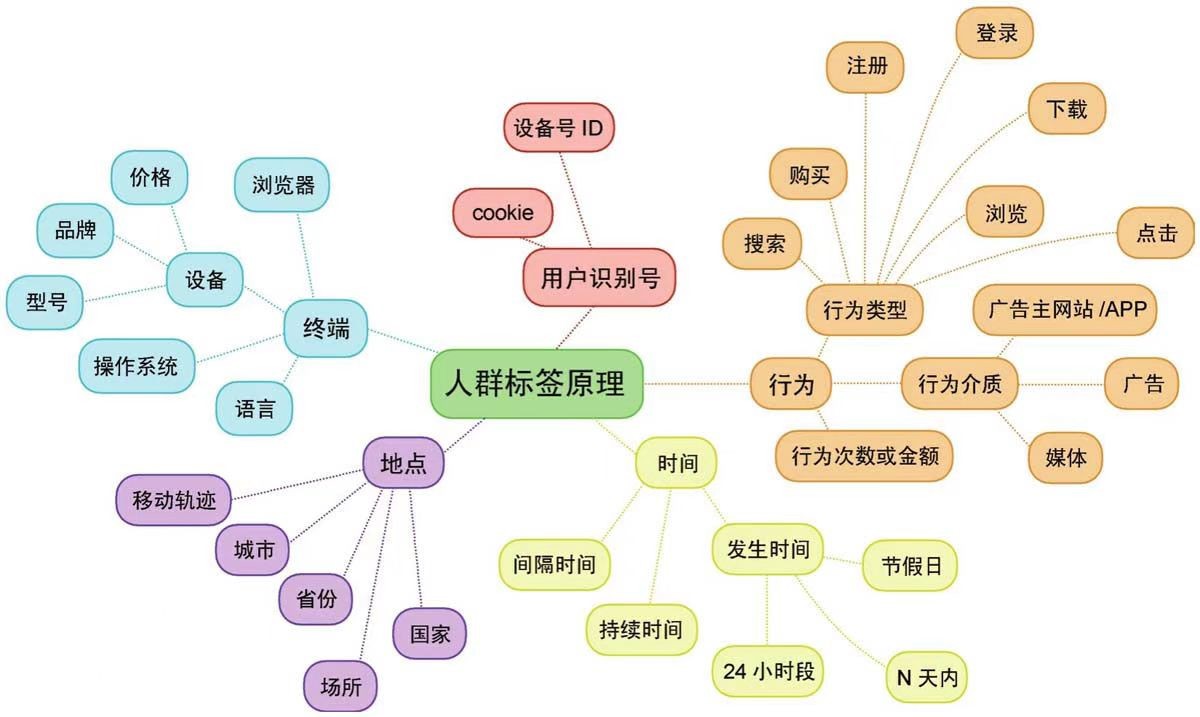

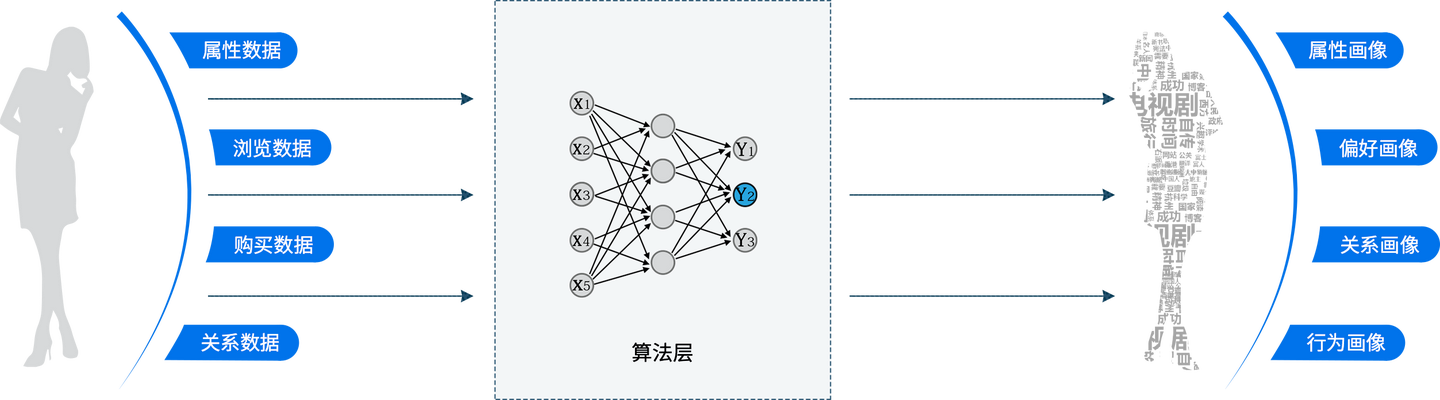

通常而言,实现互联网定向广告推送,离不开两大基本的技术手段:其一,通过用户画像技术,解决如何正确认识用户的问题,该技术是从业务场景出发,通过对大量用户数据进行分析、挖掘后形成一定与某个或某类用户具有关联的数据集(如兴趣点、浏览习惯、购物偏好等);其二,通过用户行为定向技术,解决如何正确界定用户的需求,该技术能够根据用户行为(如浏览网页、查看商品、甚至购买等情况),分析用户的类别,尤其是近期消费意向,并通过商品推荐系统或广告投放系统,在用户浏览网页时就相关商品或广告进行推送。

通常而言,实现互联网定向广告推送,离不开两大基本的技术手段:其一,通过用户画像技术,解决如何正确认识用户的问题,该技术是从业务场景出发,通过对大量用户数据进行分析、挖掘后形成一定与某个或某类用户具有关联的数据集(如兴趣点、浏览习惯、购物偏好等);其二,通过用户行为定向技术,解决如何正确界定用户的需求,该技术能够根据用户行为(如浏览网页、查看商品、甚至购买等情况),分析用户的类别,尤其是近期消费意向,并通过商品推荐系统或广告投放系统,在用户浏览网页时就相关商品或广告进行推送。